Источником возникновения русских видов спорта были игры, созданные много веков назад славянами. Не все из них получили развитие, лишь несколько на данный момент времени включены в национальный реестр, что делает их ценным культурным и спортивным достоянием.

Городки

Сведения о городках нашли свое отражение в древнерусских летописях и сказках. Согласно некоторым данным, любил выбивать «чушки» (еще одно название игры) Петр I, а полководец Суворов считался признанным мастером этой игры и высказывал мнение, что она помогает развивать быстроту, натиск и реакцию.

Перед игроком ставится следующая задача: выбить посредством броска биты фигурки-мишени, которые составлены в виде деревянных столбиков (городков) за пределы поля – «города».

На данный момент времени игра является одной из национальных игр, по ней проводятся соревнования между участниками из разных стран.

Гиревой спорт

До середины 20 века гиревой спорт не признавался как отдельный вид спорта, даже с учетом того факта, что о гирях знали еще с конца 18 века. Сейчас в соревнованиях используют гири весом 16, 24 и 32 кг. В России осуществляет свою деятельность федерация гиревого спорта, в 1993 г. был проведен первый чемпионат мира и с тех пор мероприятие повторяется каждый год.

Русская лапта

Если ориентироваться на исторические источники, то можно с уверенностью сказать о том, что русская лапта появилась около 700 лет назад и дошла до наших дней. Древние славяне называли ее по-разному, используя такие слова как «битка», «хлопка», «шибка».

Игра очень простая. В ней принимают участие две команды, для них выделяется территория размером 18 на 9 метров. Первая команда занимает «поле» (половина площадки), вторая – отправляется в «город» (другая половина). Право начать игру передается «городу». Участник, используя деревянную биту, закидывает мяч «в поле» на возможно дальнее расстояние, далее бежит за мячом через всю территорию площадки и возвращается в исходную точку. Второй команде нужно поймать мяч и бросить им в бегущего игрока. Если игрок «города» вернулся с мячом, то его команда получает очко, если нет, то команда бьющих отправляется водить в поле.

В конце прошлого века игра была добавлена в национальный реестр видов спорта. После этого по ней начали проводиться соревнования на регулярной основе.

Кулачные бои

Древние славяне четко разделяли обычную драку и кулачный поединок. Участники боя на кулаках должны были придерживаться определенных правил, им запрещалось наносить удары по строго обозначенным частям тела. Также нельзя было применять силу к противнику, оказавшемуся на земле. Кулачные бои существовали много лет, вплоть до середины 20 века. На данный момент времени они являются одной из народных забав, такие поединки можно увидеть, когда празднуется Масленица или Рождество.

Самбо

Самбо – это вид спорта, возникший в России в 1938 году. Самбо разделилось на две дисциплины: боевое и спортивное. Боевое самбо стало обязательным для представителей правоохранительных органов, накладывался полный запрет на применение приемов против простых людей, а информация о них была засекречена. В 1991 году информация стала доступна всем, через 3 года в Москве был проведен первый чемпионат по самбо. В 2021 году МОК принял решение включить самбо в перечень олимпийских дисциплин.

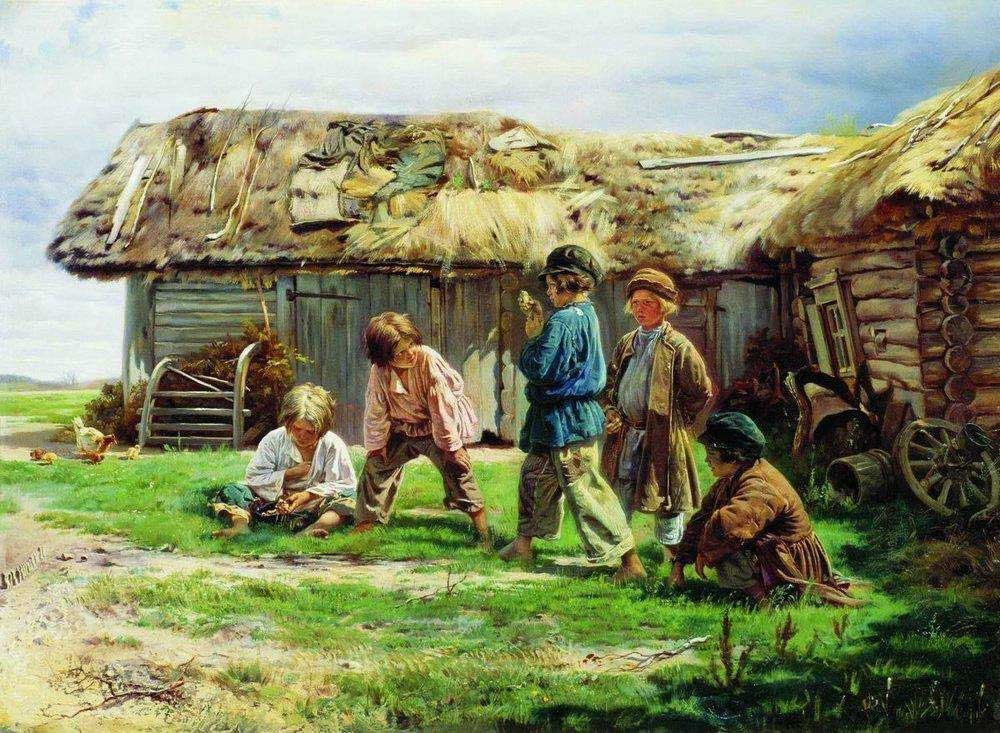

Чиж, коняшки и другие

Народные игры стали источников для возникновения некоторых русских видов спорта, при этом большая часть из них так и осталась развлечением, игрища по-прежнему популярны среди граждан.

Бабки. Основной инвентарь – кости нижних суставов домашнего скота (коров, свиней и овец), также в ходе игры использовать одна большая кость (биток), она была тяжелее, чем остальные кости. Перед участниками ставилась следующая задача: битком с расстояния сбить бабки, чем больше, тем лучше.

Чиж. На земле обозначался квадрат, в нем находился «чижик» — круглая палочка, диаметр которой составлял 2-3 см, а длина – 10-15 см. Один участник специальной доской («лаптой») бил по «чижику», способствуя его поднятию в воздух, а затем широкой частью «лапты» отбивал «чижа» как можно дальше. Остальным участникам нужно было поймать «чижика», не дав ему коснуться земли. Если «чижик» оказывался в руках, то участник получал очко и наделялся правом подавать следующим.

Клюшкование. Игра появилась много веков назад и предполагала участие двух команд. В качестве ее особенности можно выделить то, что нужно забить мяч не в ворота противника, а забрать его себе и довести до своей лунки. Игрокам разрешалось вступать в силовую борьбу и устраивать противостояние на клюшках.

Коняшки. Участники разделялись на два «войска», которые в свою очередь делились на «всадников» и «коней». Роль всадников в большинстве случаев доставалась представительницам прекрасного пола. Им нужно было забраться на спины парней, выступающих в качестве «коней», после этого объявлялся старт игре. Все что нужно сделать – это вывести из равновесия противника, используя разные приемы: пихания, толчки, сшибание руками.

Свайка – это заостренный штырь, дополненный массивной головкой. Участнику нужно было этой свайкой попасть в кольцо, расположенное на земле, его диаметр составлял 5 см.